해양생물종

국립해양생물자원관에서는 우리나라 해양수산생명자원에 대한 주권 확보 및 통합적인 관리를 위한 기준 마련을 위해 해양수산생물종 목록 및 실체 조사를 시행하여 ‘국가해양생물종 목록집’을 2016년부터 매년 발간하고 있다.

해양수산생물종

| 구분 | 국내기록종(수) | 보유수(종) | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||

| 척추동물 | 어류 | 1,169 | 1,179 | 1,163 | 1,157 | 1,170 | 1,186 | 1,192 | 1,209 | 743 | 882 | 776 | 824 | 841 | 870 | 859 | 936 |

| 포유류 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | |

| 파충류 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |

| 바닷새 | 152 | 150 | 233 | 237 | 236 | 235 | 238 | 238 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | |

| 무척추동물 | 연체동물 | 1,706 | 1,714 | 1,757 | 1,764 | 1,765 | 1,768 | 1,775 | 1,771 | 800 | 987 | 1,012 | 1,075 | 1,086 | 1,091 | 1,109 | 1,143 |

| 자포동물 | 365 | 367 | 363 | 363 | 368 | 369 | 370 | 380 | 283 | 285 | 281 | 300 | 304 | 311 | 312 | 322 | |

| 절지동물 | 1,882 | 1,905 | 1,942 | 2,016 | 2,101 | 2,172 | 2,231 | 2,292 | 885 | 972 | 994 | 1,126 | 1,217 | 1,221 | 1,384 | 1,429 | |

| 선형동물 | 53 | 53 | 53 | 55 | 61 | 68 | 77 | 89 | 41 | 42 | 43 | 27 | 30 | 43 | 50 | 50 | |

| 환형동물 | 353 | 363 | 356 | 361 | 367 | 375 | 392 | 402 | 220 | 234 | 237 | 248 | 254 | 266 | 284 | 288 | |

| 극피동물 | 204 | 204 | 207 | 213 | 220 | 220 | 223 | 227 | 119 | 132 | 137 | 132 | 159 | 162 | 179 | 188 | |

| 해면동물 | 343 | 379 | 387 | 388 | 411 | 420 | 421 | 421 | 142 | 163 | 171 | 178 | 197 | 208 | 210 | 211 | |

| 태형동물 | 163 | 163 | 196 | 196 | 201 | 208 | 208 | 211 | 91 | 102 | 133 | 151 | 163 | 171 | 176 | 182 | |

| 윤형동물 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |

| 미삭동물 | 103 | 111 | 112 | 112 | 114 | 118 | 119 | 123 | 34 | 35 | 36 | 42 | 51 | 55 | 66 | 72 | |

| 모악동물 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | |

| 기타 | 139 | 143 | 143 | 143 | 143 | 208 | 208 | 208 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 43 | 48 | 48 | |

| 해양식물 | 홍조류 | 556 | 567 | 561 | 564 | 563 | 567 | 568 | 577 | 400 | 450 | 453 | 428 | 430 | 435 | 435 | 454 |

| 녹조류 | 110 | 117 | 133 | 139 | 141 | 143 | 143 | 145 | 97 | 103 | 107 | 109 | 113 | 117 | 117 | 121 | |

| 갈조류 | 190 | 191 | 191 | 196 | 202 | 204 | 206 | 209 | 123 | 142 | 141 | 148 | 155 | 160 | 161 | 160 | |

| 관속식물 | 136 | 136 | 129 | 146 | 165 | 165 | 165 | 169 | 40 | 43 | 39 | 47 | 86 | 118 | 128 | 135 | |

| 해양미소생물 | 원생생물 | 2,749 | 2,873 | 2,942 | 2,941 | 2,990 | 3,086 | 3,110 | 3,168 | 534 | 709 | 746 | 839 | 904 | 911 | 946 | 933 |

| 균류 | 495 | 495 | 541 | 634 | 656 | 691 | 738 | 783 | 448 | 448 | 472 | 497 | 489 | 522 | 531 | 577 | |

| 미생물 | 2,111 | 2,136 | 2,302 | 2,319 | 2,349 | 2,413 | 2,573 | 2,899 | 1,809 | 1,805 | 1,953 | 1,977 | 1,954 | 1,929 | 2,157 | 2,480 | |

| 담수성생물 | 어류 | 86 | 128 | 140 | 139 | 140 | 139 | 139 | 160 | 86 | 93 | 108 | 109 | 107 | 108 | 100 | 160 |

| 파충류 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |

| 연체동물 | 20 | 16 | 23 | 19 | 19 | 20 | 24 | 32 | 20 | 5 | 23 | 19 | 19 | 20 | 17 | 27 | |

| 절지동물 | 4 | 23 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | |

| 기타 | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | |

| 소계 | 13,203 | 13,527 | 13,991 | 14,222 | 14,507 | 14,838 | 15,198 | 15,796 | 7,006 | 7,725 | 7,958 | 8,377 | 8,660 | 8,823 | 9,339 | 9,999 | |

- 「2024년 해양생물종목록집」에 우리나라에서 출현하였거나 출현하는 것으로 알려진 해양수산생물 15,796종의 목록을 제시하였다. 이는 “2023 목록집(15,198종) 대비 598종이 증가되었고, 기록종 대비 보유종수는 9,999종으로 전년(9,339종) 대비 660종이 추가되었다.

출처상세 해양생명자원통합정보시스템/소통알림/국가 해양수산생물종 목록

수집시기 2025년 6월(2023년,2024년 자료)

유해해양생물

「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」제5조의2[시행 2022.1.20.][해양수산부령 제529호, 2022.1.20., 타법개정], 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표5] 에서는 해양생태계교란생물과 유해해양 생물을 규정하고 있으며, 유해해양생물로 식물플랑크톤 5종과 자포동물 5종, 극피동물 2종, 태형동물 3종, 식물 3종이 지정되어 있고, 생태계 교란생물은 척삭동물인 유렁멍게 1종이 지정되어 있다.

해양생태계 교란 생물

| 분류군 | 국명(보통명) | 학명 |

|---|---|---|

| 척삭동물 | 유령멍게 | Ciona robusta |

자료: 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 시행규칙 제 4조의 2

유해해양생물

| 분류군 | 국명(보통명) | 학명 |

|---|---|---|

| 식물플랑크톤 | 디노피시스 | Dinophysis spp. |

| 슈도니치아 | Pseudo-nitzschia spp. | |

| 알렉산드리움 | Alexandrium spp. | |

| 차토넬라 | Chattonella spp. | |

| 코클로디니움 | Cochlodinium polykrikoides | |

| 자포동물 | 노무라입깃해파리 | Nemopilema nomurai |

| 보름달물해파리 | Aurelia aurita | |

| 작은부레관해파리 | Physalia physalis | |

| 상자해파리 | Cubozoa | |

| 커튼원양해파리 | Dactylometra quinquecirrha | |

| 극피동물 | 별불가사리 | Asterina pectinifera |

| 아무르불가사리 | Asterias amurensis | |

| 태형동물 | 관막이끼벌레 | Membranipora tuberculata |

| 세방가시이끼벌레 | Tricellaria occidentalis | |

| 자주빛이끼벌레 | Watersipora subovoidea | |

| 식물 | 갯줄풀 | Spartina alterniflora |

| 영국갯끈풀 | Spartina anglica | |

| 괭생이모자반(외국에서 국내로 유입되어 해상을 떠다니는 괭생이모자반으로 한정한다) | Sargassum horneri |

출처상세 해양환경정보포털/유해해양생물/유해해양생물 지정 현황, 해양생태계교란생물 지정 현황

수집시기 2025년 6월(2023-12-11 기준 자료)

해양보호생물

우리나라 해역 내 해양보호생물의 서식현황, 생태학적 특징, 개체수 감소 원인 등을 파악하기 위해 「해양생태계의 보전 및

관리에 관한 법률」제19조 및 동법 시행령 제9조에 의거 ‘해양보호생물 서식 현황조사’(이하 조사)를 시행하고 있다.

조사의 공간적 범위는 우리나라 관할 해역으로, 해수의 영향이 미치는 갯벌로부터 EEZ까지 설정하고 있다.

해양보호생물 분류군별 분포 및 이동 특성

| 구분 | 종류 | 분포 | 이동 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 수중 | 갯벌 | 정착 | 회유 | |||

| 보호대상 해양생물 | 포유류(16종) | 고래류(10종) | ○ | ○ | ||

| 기각류(6종) | ○ | ○ | ○ | |||

| 무척추동물(34종) | 자포동물(21종) | ○ | ○ | ○ | ||

| 연체동물(3종) | ○ | ○ | ○ | |||

| 극피동물(2종) | ○ | ○ | ||||

| 절지동물(7종) | ○ | ○ | ||||

| 환형동물(1종) | ○ | ○ | ||||

| 해조류(1종) | 해조류(1종) | ○ | ○ | |||

| 해초류(6종) | 해초류(6종) | ○ | ○ | |||

| 파충류(4종) | 바다거북류(4종) | ○ | ○ | |||

| 어류(5종) | 해마류(3종) | ○ | ○ | |||

| 상어류(2종) | ○ | ○ | ||||

| 조류(14종) | 조류(14종) | △ | ○ | |||

- 해양보호생물은 우리나라의 고유한 종이거나, 개체수가 현저하게 감소하고 있는 종 및 학술적・경제적 가치가 높은 종, 국제적으로 보호가치가 높은 종을 지정한다.

- 해양보호생물은 포유류 16종(고래 10종), 무척추 동물 34종, 해조류(해초류 포함) 총 7종,

파충류 4종, 어류 5종, 조류 14종으로 총 80종이 지정되어 있다.

- IUCN의 관심 필요종 및 IWC 포획금지종, 멸종위기 야생생물로 지정된 종 등 중복 지정된 종을 포함하고 있다.

출처상세 해양환경정보포털/유해해양생물/유해해양생물 지정 현황, 해양생태계교란생물 지정 현황

수집시기 2025년 6월(2023-12-11 기준 자료)

연안육역생물

환경부는 「자연환경보전법」제 30조에 따라 5년 단위로 전국자연환경조사를 실시하고 있으며, 제 4차 전국자연환경조사는

국립생태원이 환경부의 위탁을 받아서 시행 17) 시행하고 있다.

연안육역 생물종의 현황을 살펴보기 위해서

환경부와 국립생태원이 발간한 [자연환경조사 30년 (18986~2016)] 보고서 중 제 4차 자연환경조사(2014년

조사)결과 부분을 인용하였다.

연안육역의 분류군별 출현 종수(2014)(단위: 종수)

| 구분 | 합계 | 담수어류 | 육상식물 | 양서·파충류 | 육상곤충 | 저서 무척추 | 조류 | 포유류 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 출현종 | 6,188 | 135 | 1,903 | 63 | 3,487 | 553 | 15 | 32 |

자료: 환경부 / 환경정잭 / 전국자연환경조사 30년사

전국자연환경조사에서 확인된 멸종위기 야생생물(2014) (단위: 종수)

| 조사분야 | 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 | 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 | ||

|---|---|---|---|---|

| 종명 | 종수 | 종명 | 종수 | |

| 식물상 | - | 0 | 세뿔투구꽃, 가시연꽃, 순채, 매화마름, 진노랑상사화, 칠보치마, 복주머니란, 대청부채, 미선나무 | 9 |

| 조류 | 저어새 | 1 | 검은머리물떼새 | 1 |

| 포유류 | 수달, 산양 | 8 | 삵, 담비, 하늘다람쥐 | 3 |

| 양서·파충류 | - | 0 | 금개구리, 구렁이 | 2 |

| 육상곤충 | - | 0 | 애기뿔소똥구리, 물장군, 노란잔산잠자리, 왕은점표범나비, 꼬마잠자리, 대모잠자리 | 6 |

| 저서·대형무척추동물 | - | 0 | 기수갈고둥 | 1 |

| 어류 | 얼룩새코미 꾸리 | 1 | 가는돌고기, 모래주사, 한강납줄개, 묵납자루, 한둑중개, 가시고기, 꾸구리, 돌상어, 열목어, 다묵장어 | 10 |

| 합계 | 10 | - | 32 | |

- 2014년 조사에서는 1,930여종의 식물과 32종의 포유류, 15종의 조류가 확인되었으며, 63종의 양서파충류, 3,487종의 곤충, 135종의 어류, 553종의 담수무척추 동물이 출현한 것으로 확인되었다.

- 2014년 조사에서 멸종위기 야생생물 1급은 조류와 포유류, 어류가 확인되었음. 2015년 조사의 경우 기존에 조사된 자료를 재확인하였다.

자료: 환경부 / 환경정잭 / 전국자연환경조사 30년사

해안사구 식생

환경부는 2003년부터 ‘전국 해안사구 정밀조사’를 수행하고 있으며, 조사 중 40개 사구에서 발견한 식물은 모두 101과 317속 504분류군이다.

우리나라 사구에 가장 흔한 식물(회색은 사구성 식물) (단위:개)

자료: 국립생태원 / 생태정보도서관 / 해안사구정밀조사

해안사구 전사구(초본, 관목) 식생면적(단위:㎡)

| 구분 | 100,000 이상 | 100,000 ~ 110,000 | 10,000 미만 | 사구식생 없는 지역 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 신두리 | 금일명사 | 칠포 | 몽산포구 |

| 2 | 신자도 | 김녕 | 오봉 | 죽산 |

| 3 | 진우도 | 고성동호 | 화진 | 홀통 |

| 4 | 비금명사 | 소황 | 남해송정 | 율포 |

| 5 | 고래불 | 다대포 | 협재 | 대전 |

| 6 | 송지호 | 산정 | 사탄동 | 송포 |

| 7 | 양양동호 | 망상 | 도장 | 반암 |

| 8 | 도요등 | 중장 | 죽도 | 송죽 |

| 9 | 신양 | 첫구지 | 송종 | 경포대 |

| 10 | 성촌 | 가평리 | 승언 | 남항진 |

- 우리나라 해안사구 식생 분포 면적을 살펴보면, 초본과 관목이 100,000㎡이상 분포하고 있는 대규모 사구는 신두리, 신자도, 진우도 비금명사 순으로 총 11개사구로 나타났으며, 중간규모 사구 (10,000-100,000㎡)는 금일명사, 김녕, 고성동호 등 총 66개, 10,000㎡ 이하의 소규모의 사구는 칠포, 오봉, 화진 남해송정, 협재, 사탄동 등 92개 사구로 파악되고 있다.

- 환경부는 2003년부터 ‘전국 해안사구 정밀조사’를 수행하고 있으며, 조사 중 40개 사구에서 발견한 식물은 모두 101과 317속 504분류군이다.

자료: 국립생태원 / 생태정보도서관 / 해안사구정밀조사

조류

우점종 현황 (단위: %)

| 민물도요 | 괭이갈매기 | 청둥오리 | 기타 | 합계 |

|---|---|---|---|---|

| 19.4 | 15.9 | 6.3 | 58.4 | 100 |

- 2023년 조사 결과, 출현 종을 살펴보면, 민물도요(Calidris alpina)가 19.4%로 최우점 종이었으며, 다음으로 괭이갈매기(Larus crassirostris) 15.9%, 청둥오리(Anas platyrhynchos) 6.3%의 순으로 우점하였다.

자료: 해안환경포털/자료실/국가해양생태계종합조사 해양생태총서

수집시기: 2025년 6월(2023년자료)

권역별 법적보호종 현황 (단위: 종수)

| No | 종명 | 경기 | 충청 | 전라서부 | 전라남부 | 경남 | 동해 | 제주 | 합계 | 해양보호생물 | 멸종위기 | 천연기념물 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 개리 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | Ⅱ 급 | ○ |

| 2 | 큰기러기 | 4,357 | 359 | 34 | 75 | 2,400 | 7 | - | 7,232 | - | Ⅱ 급 | - |

| 3 | 큰고니 | - | 3 | 19 | 126 | 1,412 | 4 | - | 1,564 | - | Ⅱ 급 | ○ |

| 4 | 원앙 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | ○ |

| 5 | 아비 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | ○ | - | - |

| 6 | 슴새 | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 26 | ○ | - | - |

| 7 | 황새 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 8 | - | Ⅰ급 | ○ |

| 8 | 노랑부리저어새 | 9 | 42 | 52 | 102 | 39 | - | 2 | 246 | - | Ⅱ급 | ○ |

| 9 | 저어새 | 1,191 | 222 | 510 | 32 | 21 | 2 | 13 | 1991 | ○ | Ⅰ급 | ○ |

| 10 | 노랑부리백로 | 474 | 216 | 248 | 21 | 3 | 1 | 1 | 964 | ○ | Ⅰ급 | ○ |

| 11 | 쇠가마우지 | - | - | - | - | - | 568 | - | 569 | ○ | - | - |

| 12 | 매 | - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 14 | - | Ⅰ급 | ○ |

| 13 | 물수리 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 31 | - | Ⅱ급 | - |

| 14 | 벌매 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | Ⅱ급 | - |

| 15 | 솔개 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 7 | - | Ⅱ급 | - |

| 16 | 흰꼬리수리 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | Ⅰ급 | ○ |

| 17 | 재두루미 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | Ⅱ급 | ○ |

| 18 | 검은목두루미 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | Ⅱ급 | ○ |

| 19 | 흑두루미 | - | - | - | 2,542 | 57 | - | - | 2,599 | - | Ⅱ급 | ○ |

| 20 | 검은머리물떼새 | 1,928 | 4,120 | 164 | 34 | 14 | - | - | 6,260 | ○ | Ⅱ급 | ○ |

| 21 | 흰목물떼새 | - | - | 50 | 1 | 13 | 2 | - | 66 | - | Ⅱ급 | - |

| 22 | 큰뒷부리도요 | 7,962 | 11,294 | 2,087 | 1,358 | 311 | 1 | 7 | 23,020 | - | Ⅱ급 | - |

| 23 | 알락꼬리마도요 | 4,518 | 2,675 | 900 | 219 | 35 | 1 | 1 | 8,349 | ○ | Ⅱ급 | - |

| 24 | 청다리도요사촌 | 1 | - | 1 | 10 | - | - | - | 12 | ○ | Ⅰ급 | - |

| 25 | 붉은어깨도요 | 921 | 4051 | 97 | 880 | 84 | 7 | 11 | 6,051 | - | Ⅱ급 | - |

| 26 | 넓적부리도요 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | ○ | Ⅰ급 | - |

| 27 | 검은머리갈매기 | 1,350 | 186 | 17 | 487 | - | 7 | - | 2,047 | ○ | Ⅱ급 | - |

| 28 | 쇠제비갈매기 | 88 | 223 | 155 | 35 | 128 | 21 | 1 | 651 | - | Ⅱ급 | - |

| 29 | 바다쇠오리 | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 | ○ | - | - |

| 30 | 흰수염바다오리 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ○ | - | - |

| 출현 종수 | 13 | 16 | 17 | 20 | 16 | 21 | 11 | 30 | 12 | 24 | 13 | |

| 개체수 | 22,803 | 23,403 | 4,346 | 5,946 | 4,532 | 728 | 65 | 61,823 | - | - | - | |

- 2023년 전체 조사지역에서 관찰된 바닷새 법정보호종은 총 30종이었다.

- 해양수산부 지정 해양보호생물은 아비(Gavia stellata), 슴새(Calonectris leucomelas), 저어새(Platalea minor), 노랑부리백로(Egretta eulophotes), 쇠가마우지(Phalacrocorax pelagicus), 검은머리물떼새(Haematopus ostralegus), 알락꼬리마도요(Numenius madagascariensis), 청다리도요사촌(Tringa guttifer), 넓적부리도요(Eurynorhynchus pygmeus) 등 총 9종이었으며, 환경부 지정 멸종위기 야생동물로는 멸종위기 Ⅰ급 7종 황새(Ciconia boyciana), 저어새(P. minor), 노랑부리백로(E. eulophotes), 매(Falco peregrinus), 흰꼬리수리(Haliaeetus albicilla), 청다리도요사촌(T. guttifer), 넓적부리도요(E. pygmeus), 멸종위기 Ⅱ급 17종 개리(Anser cygnoides), 큰기러기(Anser fabalis), 큰고니(Cygnus cygnus), 노랑부리저어새(Platalealeucorodia), 물수리(Pandion haliaetus), 벌매(Pernis ptilorhynchus), 솔개(Milvus migrans), 재두루미(Grus vipio), 검은목두루미(Grus grus), 흑두루미(G. monacha), 검은머리물떼새(H. ostralegus), 흰목물떼새(Charadrius placidus), 알락꼬리마도요(N. madagascariensis), 검은머리갈매기(Larus saundersi)의 서식이 확인되었다. 또한, 문화재청 지정 천연기념물은 개리(A. cygnoides), 큰고니(C. cygnus), 원앙(Aixgalericulata), 황새(C. boyciana), 노랑부리저어새(P. leucorodia), 저어새(P. minor), 노랑부리백로(E.eulophotes), 매(F. peregrinus), 흰꼬리수리(H. albicilla), 재두루미(G. vipio), 검은목두루미(G. grus), 흑두루미(G. monacha), 검은머리물떼새(H. ostralegus) 총 13종이 관찰되었다.

자료: 해안환경포털/자료실/국가해양생태계종합조사 해양생태총서

수집시기: 2025년 6월(2023년자료)

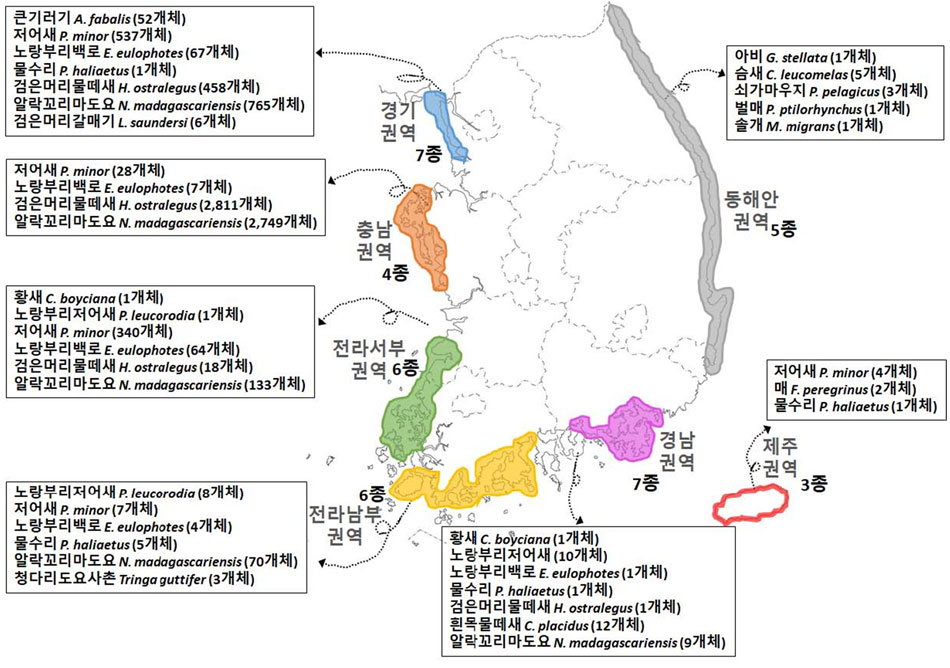

권역별 법정보호종 분포 현황

- 조사 권역별로 법정보호종의 현황을 보면 경기권역 및 경남권역에서 각 7종, 충청 권역에서 5,325개체로 가장 많은 종 및 개체수가 확인되었으며, 출현 종수는 전라 서부(6종), 전라 남부(6종) 권역이, 개체수에서는 경기(1,886개체), 전라 서부(557개체) 권역이 뒤를 이었다.

자료: 해안환경포털 / 자료실 / 국가해양생태계종합조사

국내 보호지역 중 해양의 면적 현황 (단위: 개소, ㎢)

연안과 해양에 지정되어 있는 보호지역은 총 88개소, 면적은 9345.66㎢(중복지역 포함)이다.

해양의

보호지역은 총 6개의 관련 법률과 3개의 중앙부처 주관으로 관리되고 있으며, 개별적으로 보호지역의 목적 및 기준과

절차를 정하고 있다.

국내 보호지역 중 해양의 면적 현황

| 구분 | 개소 | 면적(㎢) | 관련 부처 | 관련 법령 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 해양보호구역 | 해양생태계보호구역 | 16 | 265.322 | 해양수산부 | 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률/ 습지보전법(습지보호지역) |

| 해양생물보호구역 | 2 | 94.14 | |||

| 해양경관보호구역 | 1 | 5.231 | |||

| 습지보호지역 | 17 | 1,500.93 | |||

| 습지보호지역(하구) | 4 | 104.76 | 환경부 | 습지보전법 | |

| 람사르 습지 | 7 | 176.77 | 환경부 | 습지보전법 | |

| 해상·해안국립공원 | 4 | 2,753.70 | 환경부 | 자연공원법 | |

| 환경보전해역 | 4 | 949.12 | 해양수산부 | 해양환경관리법 | |

| 수산자원보호구역 | 10 | 2,493.50 | 해양수산부 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | |

| 천연기념물 | 4 | 960.44 | 문화재청 | 문화재보호법 | |

| 천연기념물(천연보호구역) | 4 | 24.64 | |||

| 명승 | 15 | 17.11 | |||

| 합계 | 88 | 9,345.66 | |||

- 보호지역 중 해양보호구역은 해양생태계보호구역과 해양생물보호구역, 해양경관보호구역 및 습지보호 지역이 지정되어 있으며, 그 외 하구역 습지보호지역과 람사르 습지, 해상과 해안지역 국립공원, 환경 보전해역과 수산자원보호구역, 천연기념물 보호구역 및 명승지 등이 지정되어 있다.

자료 : 해양수산부, 해양환경공단, 환경부(홈페이지 부서별 사전공표자료), 한국보호지역 통합DB관리 시스템(www.kdpa.kr)/연안기본조사

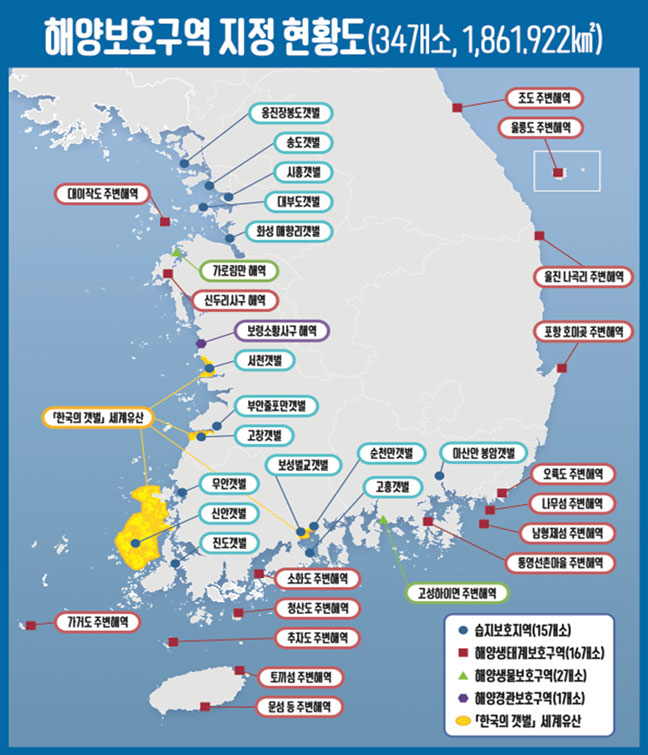

해양보호구역

해양보호구역은 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」제25조에 따라 해양생태계보호구역과 해양생물보호구역, 해양 경관보호구역으로 지정하고 있다

해양보호구역 지정 현황

자료 : 해양환경정보포털/해양보호구역

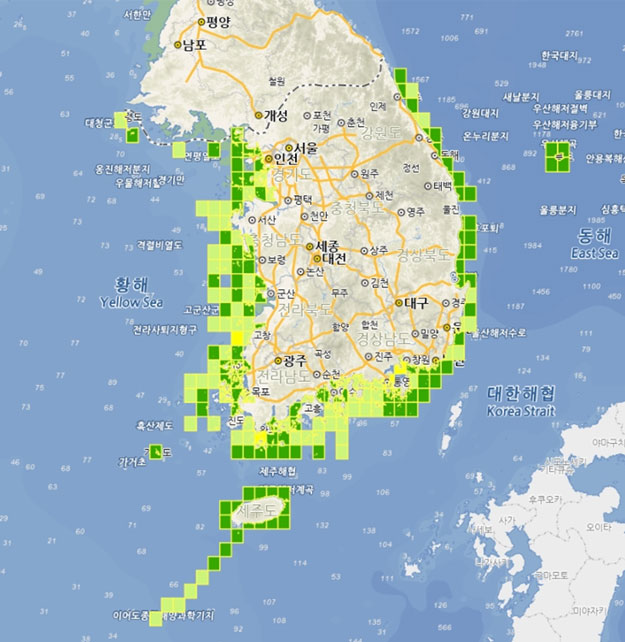

해양생태도

해양생태도는 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」제12조 제 1항 및 같은 법 시행령 제7조제2 항에 따라 전국 연안해역의 해양생태계의 생태적 가치, 경관적 가치 등을 평가하여 작성하여 고시한다.

해양생태도(2014) (단위: 개, %)

| 등급 | 서해 | 남해 | 제주 | 동해 | 총합 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 높음 ↕ 낮음 |

1등급 권역 | 39 | 30 | 15 | 26 | 110개(58%) |

| 2등급 권역 | 36 | 27 | 5 | 7 | 75개(40%) | |

| 3등급 권역 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4개(2%) | |

| 합계 | 76 | 60 | 20 | 33 | 189개 | |

- 해양생태도 작성 시 해양보호생물 서식지 및 산란지, 해양생태계 우수성, 해양생물다양성, 해양보호구역 포함유무 등의 항목을 기준으로 평가한다.

자료: 해양환경공단 / 해양환경 정보지도 / 해양생태

2014 전국 해양생태도 권역별 등급 현황도

- 우리나라 연안해역 189권역 중 해양생태도 1등급 권역은 110개(58%), 2등급 권역은 75개(40%), 3등급 권역은 4개(2%)로 분포해 있다.

- 제주연안 등의 1등급 권역은 보호대상 해양생물의 서식지이며 해양생물다양성이 풍부한 해역으로서 보전가치가 높은 해역이다.

- 2등급으로 평가된 권역은 장래 해양생태적인 보전 가치가 있거나 1등급 권역의 보호를 위하여 필요한 해역으로서 우리나라 바다의 생태계가 건강하게 유지되고 있음을 보여주는 것이다.

자료: 해양환경공단 / 해양환경 정보지도 / 해양생태

갯벌생태계 복원 사업

해양수산부는 2010년부터 갯벌생태계 복원사업을 실시하고 있으며, 매년 평균 1개소씩 9년간 9개소(면적 1.08㎢, 물길회복 3.4㎞)사업을 완료했으나, 실제적인 효과를 체감하기 어려웠으며, 이에 평균갯벌의 가치를 되살리기 위해 복원사업 대상지 확대, 사업관리체계 강화, 복원지역 인센티브 확대 등의 시행방안을 담은 ‘갯벌생태계 복원사업 중기 추진계획’(‘19~’23)을 수립하였다.

갯벌복원사업 추진현황(2024.5)

| 사업지 | 사업기간 | 복원규모 | 특이사항 | 복원내용 |

|---|---|---|---|---|

| 사업완료(14개소) | ||||

| 사천 비토 | ’10∼’11 | 100m | 해수유통형 | 연륙도로 교량화 |

| 순천 농주리 | ’10∼’11 | 0.12㎢ | 갯벌재생형 | 폐염전(폐양식장) 제방 제거 |

| 고창 심원면 | ’10∼’13 | 0.96㎢ | 갯벌재생형 | 폐염전(폐양식장) 제방 정비 |

| 신안 증도 | ’12 | 1,200m | 해수유통형 | 연륙도로 해수소통(통수로 설치) |

| 신안 소기점도 | ’13 | 970m | 해수유통형 | 연륙도로 해수소통(통수로 설치) |

| 신안 병풍도 | ’13 | 1,000m | 해수유통형 | 연륙도로 해수소통(통수로 설치) |

| 무안 | ’13 | 0.01㎢ | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

| 고흥 | ’14 | 0.2㎢ | 기능개선형 | 갯벌 내 폐기물 제거 |

| 강화 동검도 | ’14∼’16 | 149m | 해수유통형 | 연륙도로 부분 교량화 |

| 순천 장산지구 | ’16∼’18 | 0.42㎢ | 갯벌재생형 | 폐염전(폐양식장) 제방 제거 |

| 태안 근소만 | ’16∼’18 | 8.9㎢ | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

| 서천 유부도 | ’17∼’20 | 0.31㎢ | 갯벌재생형 | 폐염전(폐양식장) 제방 제거 |

| 고창 곰소만 | ’17∼’20 | 0.39㎢ | 갯벌재생형 | 폐염전(폐양식장) 제방 제거 |

| 보령 무창포 | ’19∼’21 | 150m | 해수유통형 | 연륙도로 교량화 |

| 보령 무창포 | ’17∼’22 | 0.04㎢ | 해수유통형 | 폐염전(폐양식장) 제방 제거 |

| 사업진행중(13개소) | ||||

| 옹진 시·모도 | ’17∼’23 | - | 해수소통형 | 연륙도로 교량화 |

| 순천 화포 | ’20∼’23 | - | 기능개선형 | 갯벌 내 폐기물 수거·처리 |

| 신안 암태·추포도 | ’21∼’24 | - | 해수소통형 | 연륙도로 철거 |

| 서산 웅도 | ’21∼’25 | - | 해수소통형 | 연륙도로 교량화 |

| 보령 죽도 | ’22∼’25 | - | 해수소통형 | 연륙도로 교량화 |

| 서천 선도리 | ’22∼’25 | - | 해수소통형 | 연륙도로 철거 |

| 서귀포 성산읍 | ’22∼’25 | - | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

| 신안 북부권역 | ’22∼’25 | - | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

| 서산 가로림만 | ’22∼’25 | - | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

| 태안 근소만 | ’22∼’25 | - | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

| 보령 원산도 | ’23∼’25 | - | 해수소통형 | 인공제방 제거, 염생식물 식재 |

| - | 기능개선형 | - | ||

| 보성 벌교 | ’23∼’25 | - | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

| 고창 | ’23∼’26 | - | 기능개선형 | 염생식물 식재 |

- 연안 개발 및 산업과 농업용지 확보를 위한 간척 및 매립 사업 등으로 갯벌 면적은 약 716㎢가 감소 (1987년 3,203㎢→2013년 2,487㎢)하였다.

- 해양수산부는 2010년부터 갯벌생태계 복원사업을 실시하여 2024년까지 15년간 15개소 사업을 완료했으며, 2026년까지 13개소 사업이 진행중이다.

자료: 해양수산부 / 부서별 사전공표정보

수집시기: 2025년 6월(2024.5월 기준)

갯벌 생태계 복원 중기 추진계획 대상지(2019~2023)

| 사업 대상지 | 유형 | 사업시작년도(예상) | ||

|---|---|---|---|---|

| 광역 | 기초 | 지역명 | ||

| 인천 (3) | 옹진군 | 북도면 시도-모도 | 해수소통형A | 계속(’17~) |

| 강화군 (2) | 길상면 선두리 | 해수소통형B | ’20년 | |

| 길상면 초지리(황산도) | 갯벌재생형 | ’22년 | ||

| 경기 (1) | 화성시 | 서신면 백미리 | 해수소통형B | ’21년 |

| 충남 (6) | 서산시 (2) | 팔봉면 고파도 | 갯벌재생형 | 계속(’17~) |

| 대산읍 웅도리 | 해수소통형A | ’21년 | ||

| 서천군 | 장항읍 유부도 | 갯벌재생형 | 계속(’17~) | |

| 태안군 (2) | 이원면 당산4리 | 갯벌재생형 | ’20년 | |

| 이원면 내리(사목) | 갯벌재생형 | ’22년 | ||

| 보령시 | 웅천읍 독산리(무창포 닭벼슬) | 해수소통형A | ’19년 | |

| 전북 (2) | 고창군 (2) | 심원면 고전리 | 갯벌재생형 | 계속(’17~) |

| 상하면 자룡리 | 해수소통형B | ’23년 | ||

| 전남 (11) | 신안군 (4) | 비금면 수치리(수치도-상수치도) | 해수소통형A | ’23년 |

| 안좌면 존포리 | 해수소통형A | ’23년 | ||

| 압해읍 매화리(황마도-매화도) | 해수소통형A | ’21년 | ||

| 압해읍 고이리(고이도) | 해수소통형B | ’20년 | ||

| 무안군 (2) | 해제면 유월리 | 해수소통형B+갯벌재생형 | ’19년 | |

| 운남면 성내리 | 해수소통형B | ’23년 | ||

| 완도군 | 소안면 비자리(소안도) | 갯벌재생형 | ’20년 | |

| 강진군 | 신전면 벌정리 | 해수소통형B | ’22년 | |

| 보성군 | 회천면 전일리 | 해수소통형B | ’22년 | |

| 순천시 (2) | 별량면 구룡리(용두지역) | 갯벌재생형 | ’20년 | |

| 별량면 마산리(거차지구) | 갯벌재생형 | ’22년 | ||

- 해양수산부는 ‘갯벌생태계 복원사업 중기 추진계획’(’19~’23)을 수립하였다

- 5년간(’19~’23) 총 23개소를 대상으로 갯벌 복원 사업을 추진하며, 이 중 ’23년까지 14개소의 복원사업을 완료하여 3㎢의 갯벌 면적을 복원하고, 3㎞에 이르는 갯벌 물길을 회복시킨다는 계획이다.

- 총 23개소 중 2023년까지 14개소 완료, 2024~2025년 9개소 완료를 목표로 하고있다.

자료: 해양수산부 / 부서별 사전공표정보